Moku Cloud Compile とカスタムHDLコードを使用して、

新しい磁場センシング技術の開発方法を紹介します。

2025年6月3日

量子情報科学(QIS)の研究者が直面する最大の課題の一つは、量子ビット(qubit)システムの本質的な不安定性です。

量子の重ね合わせ状態は非常に壊れやすく、周囲環境の微細な変動(熱的励起、機械的振動、漂遊電磁界など)で容易に影響を受けます。

こうしたノイズの多い量子ビットはエラー率が高くなる傾向があり、将来的に大規模量子コンピューターを実現するには、厳密なエラー訂正が必要です。

一方で、量子センシングはこの“脆さ”を逆に強みに変えようとするアプローチです。

量子ビットは環境変化に対して非常に高感度であるため、高性能なセンサとして利用することができます。

イオントラップや中性原子のような原子システムが、重力・力・電磁場の測定に用いられていますが、

磁場センシングにおいては、ダイヤモンド格子内に閉じ込められた欠陥(窒素空孔中心:NVセンター)を用いた方法が特に注目されています。

ドイツ・マインツのマックス・プランク高分子研究所にて、 Ronald Ulbricht 博士 の研究チームは、

NVセンターベースの固体磁力計の感度を向上させるため、新技術の開発に取り組んでいます。

彼らは、Moku:Pro を活用し、特に「Moku Cloud Compile」というFPGAをカスタマイズできる機能を使用しました。

この機能により、独自の信号処理モジュールを作成し、標準搭載のMoku 計測機能と並行して動作させることができます。

独自のサイン波生成モジュールと新しい検出スキームを組み合わせ、室温下におけるNVセンターの感度をさらに高めることに成功しました。

この成果は、学術誌「 Physical Review Applied 」に掲載されました。

課題

負に帯電したNVセンターは、ダイヤモンド試料に電子線を照射することで、格子から少量の炭素原子が放出されることで生成されます。

その後、高温に加熱されると、自然に存在する窒素原子と結合し、NVセンターを形成します。

NVセンターは、室温でも高い安定性を持ち、光学的に制御できるなど、優れた特性を持っています。

さらに、ダイヤモンド格子内に閉じ込められているため、環境に対する耐性が極めて高く、様々な過酷な条件下でも動作が可能です。

NVセンターを用いて磁場を検出する方法の一つが、「光検出磁気共鳴(ODMR: Optically Detected Magnetic Resonance)」と呼ばれる手法です。

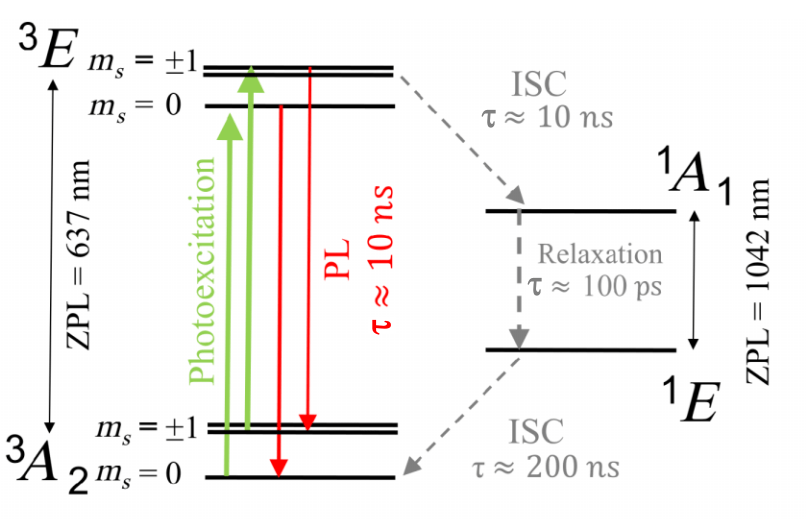

これは、従来の磁気共鳴と同様に、NV試料に小さな磁場を印加することで、図1に示すように、

スピン準位間にエネルギー差が生じ、マイクロ波信号(約 3 GHz)によってその遷移を誘導するというものです。

このとき、532 nmのレーザーパルスをNVセンターに照射すると、基底状態から第一励起状態への遷移が起こります。

ここで特筆すべきは、スピン状態によって異なる緩和経路をとる、というNVセンター特有の挙動です。

- スピン0のサブレベルにあったNVセンターは、蛍光を放ちながら基底状態に戻ります。

-

一方、スピン±1の状態にあった場合は、“ダークチャネル”と呼ばれる非放射性経路を通って基底状態に戻るため、蛍光は発生しません。

このため、蛍光強度の大きさを測定することで、NVセンターのスピン状態の分布に関する情報が得られます。

マイクロ波が共鳴状態にある場合、スピンは±1状態に遷移しやすくなるため、蛍光強度は減少します。

外部からの磁場によってスピンの共鳴周波数がシフトすると、対応する蛍光強度の変化として反映されます。

図1:NVエネルギー準位図。

図1:NVエネルギー準位図。

上:NVセンターは、スピン準位 0、-1、+1のサブレベルを持つ。532nmレーザーで励起された場合、初期のスピン状態に応じて異なる緩和経路をとる。

下:各スピン準位はさらに、窒素原子の核スピン状態によって超微細分裂し、スピン0状態から6つの異なる遷移が生じる。

Ulbricht研究室の大学院生、Ali Tayefeh Younesi氏は、改良した新しいODMR法を開発しました。

従来のようにNVセンターからの蛍光を収集するのではなく、彼は“ダークチャネル”経路に赤外プローブ信号を照射し、

その吸収量がスピン状態の分布(母集団)に依存するという特性を利用することにしました。

このように、放射(蛍光)ではなく吸収を測定の基準とすることで、より高いコントラストが得られ、感度の向上も可能となります。

さらにこの方式は、特定のハードウェア構成において、より扱いやすいという利点もあります。

この赤外吸収法は、これまで信号対雑音比(SNR)が低いために、効果的に実装することが困難で、

通常は、極低温環境や光共振器(キャビティ)による強化が必要とされてきました。

Ali氏と彼のチームは、こうした課題に対し、

- 狭線幅のダイヤモンド試料の使用

- Moku Cloud Compile を用いた多周波励起

を用いることで、これまでの限界を克服することに成功しました。

解決策

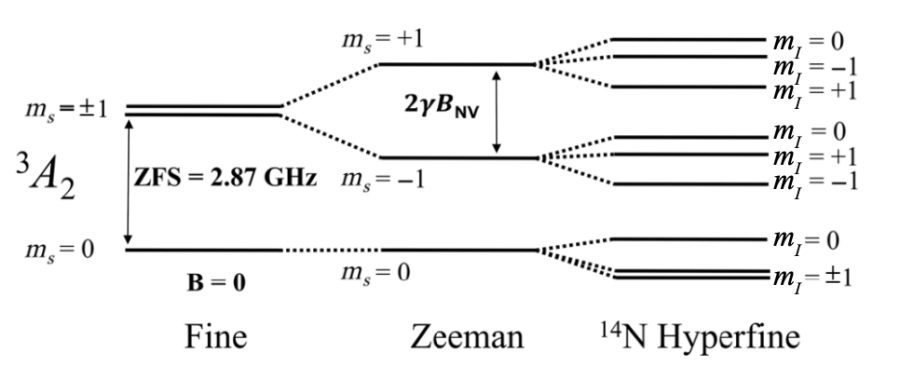

最高の信号忠実度を得るために、研究チームはNVセンターにおける、可能な限り多くの遷移を励起できるように設計を行いました。

図1に示すように、スピン0 ↔ ±1の各遷移は、窒素核スピン(スピン1)との相互作用によって、

それぞれ3つの超微細準位に分裂しており、約 2 MHzの超微細分裂が生じます。

Ali氏は、これらの6つの準位すべてを駆動するために、

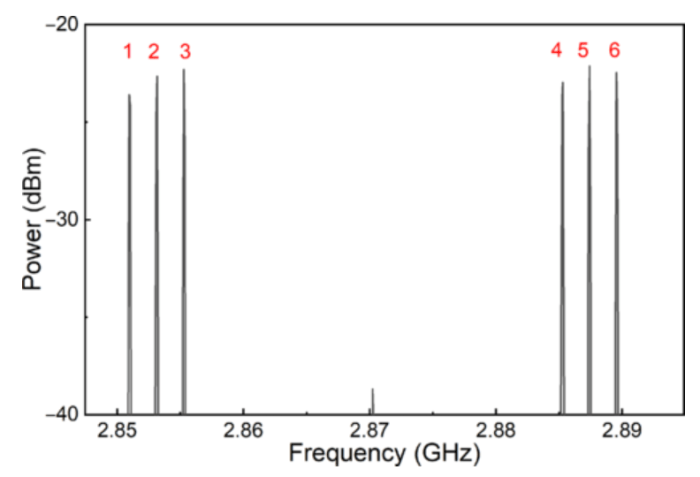

Moku Cloud Compileを使用して6つの異なる周波数成分を持つ、複雑なベースバンド信号を生成しました。

このベースバンド信号(図2参照)は、2.78 GHzのローカルオシレーターとミキシングされることで、

6つのNVセンター遷移すべてを同時に励起するマイクロ波信号が得られました。

さらに Moku Cloud Compileを使って、この信号に周波数変調を加え、6つすべての励起周波数を同期・スイープできるようにしました。

これにより、各周波数がそれぞれのNVセンター遷移と、共鳴・非共鳴を繰り返す際の吸収の変化が、1042 nmの赤外プローブレーザーに反映されます。

その変化はロックインアンプにで簡単に検出されます(図2参照)。

電圧データを記録した後、非常に単純な線形式を用いることで、外部から印加された磁場の大きさを算出することが可能です。

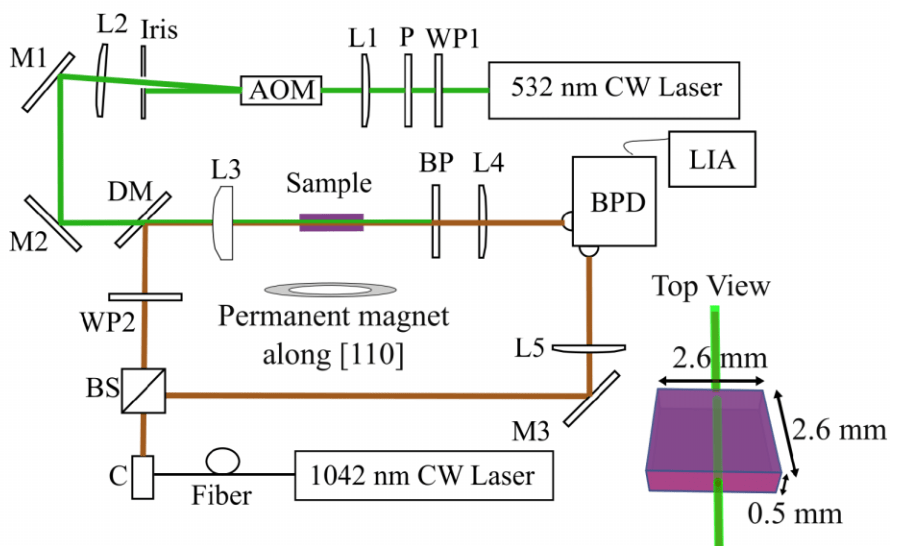

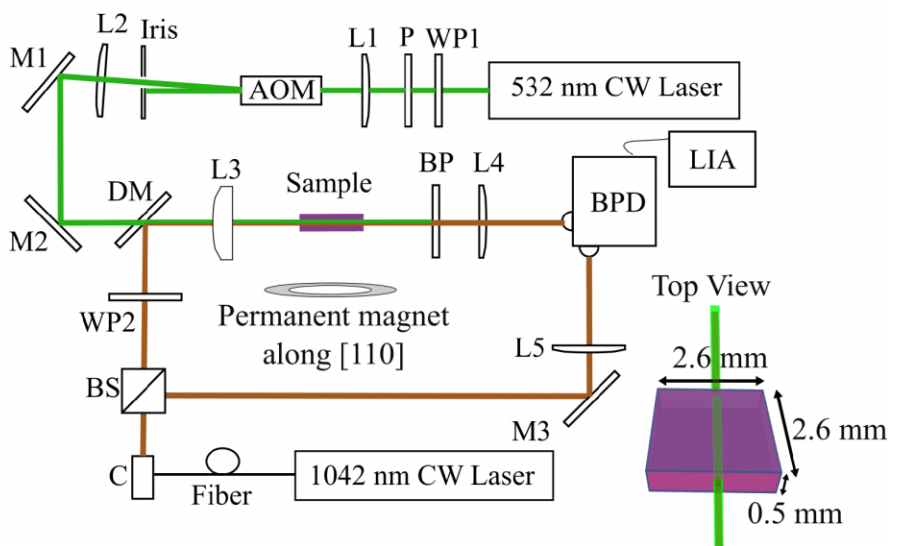

図2:実験の実装。

図2:実験の実装。

ダイヤモンド試料に照射される励起レーザ(緑色)とプローブレーザ(赤外線)を示す、光学系セットアップ。

マイクロ波信号生成の実験系は省略。

図2:実験の実装。

図2:実験の実装。

NVセンターを駆動するために使用された多周波数信号のスペクトルプロファイル。

Ali氏は、複数の周波数成分を滑らかに統合しつつ、それぞれの振幅スケーリングと位相同期を正確に維持できたのは、

Moku Cloud CompileとMokuのデジタル処理能力のおかげだったと語っています。

これは、アナログ信号合成器で実現しようとすると非常に困難な作業です。

「変調はすべて同期しています。それは全部、Moku Cloud Compileでやっているんです」と彼は話します。

さらに彼は、Moku Cloud Compileの「制御レジスタ(control registers)」を使えば、

中心周波数や変調の深さ、変調周波数を簡単に調整できる点も高く評価しています。

また、Mokuに搭載された他の計測ツール(オシロスコープ、スペクトラムアナライザなど)も、

実験室でのデバッグや信号検証作業に非常に有用だったと述べています。

結果

測定手順が確立された後、Ali氏はまず、既知のパルス状磁場を試料に印加することで、システムの校正を行いました。

その結果、小さな磁場(< 1μT)においても、磁力計はその振幅を3%以内の誤差で測定できることが確認されました。

次に行ったのは、磁力計の感度評価です。

ロックインアンプの出力を一定時間収集し、その後パワースペクトル密度(PSD)を計算しました。

マイクロ波駆動を、共鳴状態と非共鳴状態の間で切り替えることで、磁場によらないノイズ成分(非磁性ノイズ)を定量化することができました。

この解析から、センサのノイズフロアが 18 pT/√Hz であることが判明しました。

このノイズは一部、レーザーのショットノイズによるものです。

それでも、この数値は赤外吸収型のNVセンター磁気センサとしては過去最高の感度であり、非常に優れた結果です。

さらに、理論上のショットノイズ感度は 5 pT/√Hz とされており、今後さらにノイズレベルを引き下げる可能性も十分にあると考えられます。

Ali氏とその共同研究者たちは、今後もこの磁力計技術の改良を進めていく予定です。

そして、Mokuは今後も彼らの実験環境において、不可欠な存在であり続けると語っています。

「必要なツールがすべて1台に揃っていて、研究室に置いておくには最適なコンパクト機器です!」と彼は話してくれました。

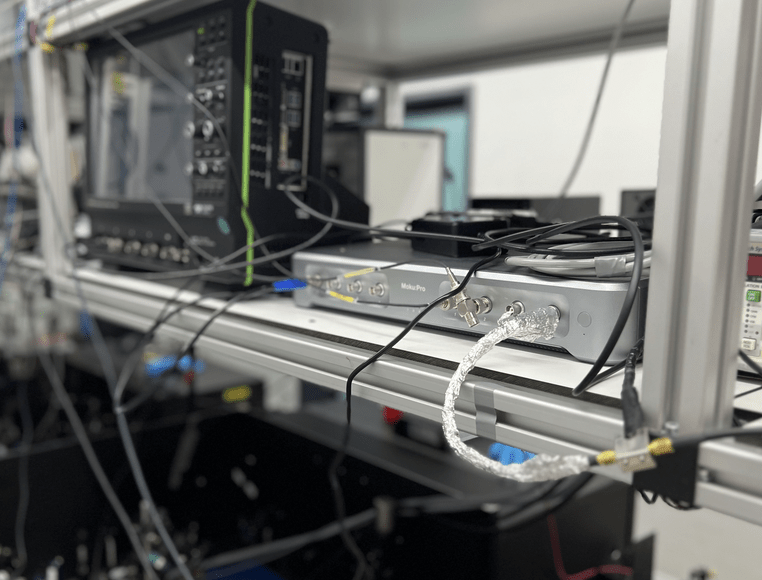

マックス・プランク高分子研究所のMoku:Pro。

マックス・プランク高分子研究所のMoku:Pro。

写真提供:Ali Tayefeh Younesi氏