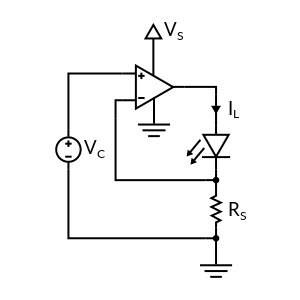

レーザードライバーは、検出抵抗器とオペアンプで構成される電流源が最も基本的な形態です。

オペアンプは、検出抵抗器の電圧を測定し、抵抗の電圧を制御電圧に近づけるようにフィードバックループで出力を制御します。

オペアンプの負入力には電流が流れないので、レーザー電流ILは制御電圧VCを検出抵抗器RSで割った値になります。

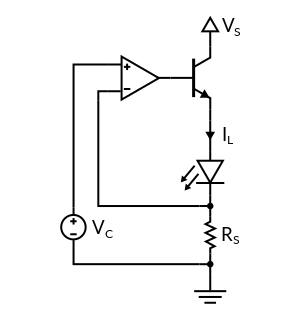

一般的なオペアンプの出力段は、数十mA以上の電流を供給することができないため、ディスクリート・トランジスタで置き換えるのが一般的です。

コンプライアンス電圧

LDドライバーは、LD電圧が一定の範囲内に収まっている限り、電流を調整することができます。

電源電圧VSは、検出抵抗電圧 VRs = RS×IL、LD電圧VL、トランジスタ電圧VTの合計です。

トランジスタは、オペアンプで制御される可変抵抗器とみなすことができます。

LD電圧が上昇すると、オペアンプは一定の電流を維持するためにトランジスタの抵抗値RTを下げようとします。

ある時点で、トランジスタの抵抗値は最小値RTminに達し、ドライバーは、あたかもLDにRTmin とRS の直列であるVS が供給されているかのように動作します。

コンプラインス電圧とは、ドライバーが電流規制を維持する最大のLD電圧のことです。

この電圧は電流に依存し、通常はドライバーの最大動作電流で規定されます。

ノイズ解析

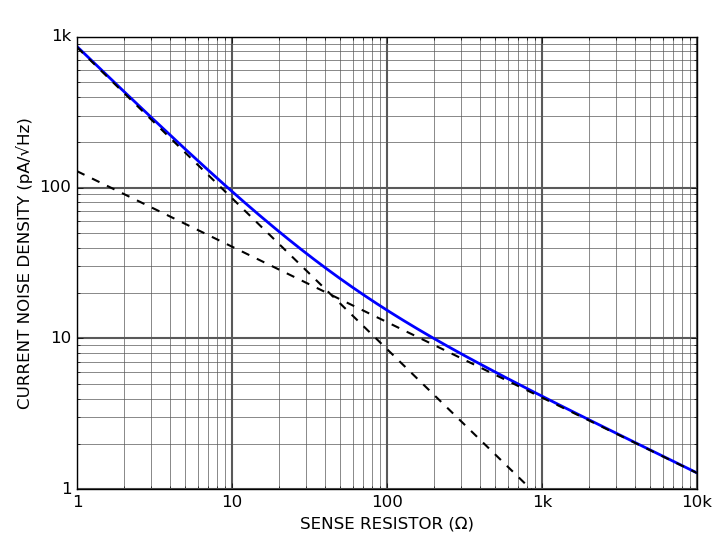

オペアンプの入力では、制御電圧のノイズvC2、オペアンプの入力参照ノイズ vO2、件出抵抗の熱ノイズ vR2 = 4 kB T RS の3つの電圧ノイズ源を考えることができます。

ここで、10Ωの検出抵抗、0.85 nV/√Hzの入力電圧雑音を持つオペアンプ、雑音のない制御電圧で構成された100 mAのLDドライバを考えてみましょう。

室温では、10Ωの抵抗器の熱雑音は約0.4 nV/√Hzです。

2つの電圧ノイズは独立しているので、合計するとパワースペクトル密度は (0.42+0.852)1/2 = 1.0 nV/√Hz となります。

この結果を10Ωで割ると、電流ノイズは100 pA/√Hzとなります。

下のグラフに示すように、検出抵抗の値を大きくすることで、電流ノイズを低減することが可能です。

低い抵抗値では、熱雑音は無視できるほど小さく、電流雑音は抵抗値の逆数に比例します。

約50Ω以上になると、熱雑音が優位になり、電流雑音は抵抗値の平方根の逆数にしか変化しなくなります。

抵抗値の選択は、電流ノイズと消費電力のトレードオフの関係にあります。

レーザー電流の変調

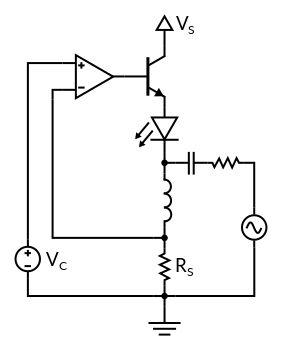

変調は、必要な変調周波数に応じて、少なくとも2つの方法で行うことができます。

変調周波数がフィードバックループの帯域幅よりも小さければ、制御電圧VCを介してLD電流を変調することができます。

この帯域幅は、通常、数kHzから数MHzの間です。

ドライバーの変調帯域幅以上であれば、下図のようにバイアスティーでLD電流を変調することができます。

コンデンサは、DC信号をブロックしながらAC変調をLDに通過させます。

AC変調からドライバーを分離するためのインダクタは、ドライバーの帯域幅内で位相を追加しすぎないように十分小さくする必要があります。

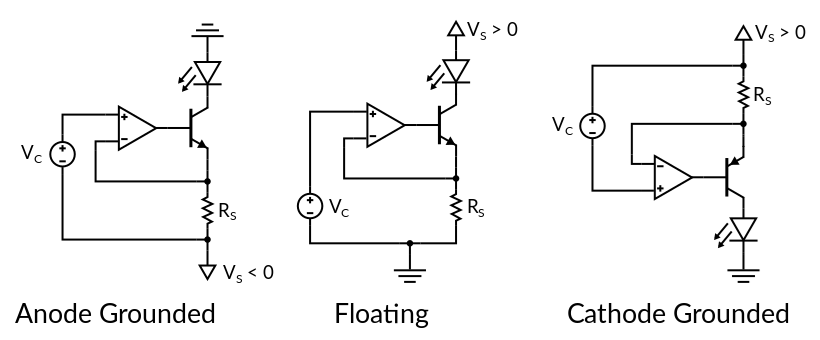

グランド構成

レーザダイオードの中には、プラス側(アノード)またはマイナス側(カソード)がダイオードの金属ケースに接続されているものがあります。

金属ケースをグランドに接続する必要がある場合は、下図のようにアノード接地またはカソード接地のLDドライバを使用する必要があります。

アノードで接地されたドライバーはマイナスの電源で動作し、カソードで接地されたドライバーはプラスの電源で動作します。

ほとんどの場合、ダイオードのメタルケースをグランドから電気的に絶縁することで、フローティング構造を採用することができます。

このアーキテクチャでは、制御電子機器がグランドに近い位置で動作するため、多くの場合電力効率が向上します。